健康診断で引っかかった(異常を指摘された)方へ

健康診断で引っかかった(異常を指摘された)方へ

皆さんは健康診断を定期的に受けていますか?なんとなく受けてはいませんか?

定期健康診断は、生活習慣病をはじめとした様々な病気の早期発見・早期治療はもちろん、病気の危険因子を早期に発見し、病気そのものを予防することを目的に行われています。

そんな健康診断で要再検査・要精密検査の結果が出た場合は、できるだけ早く医療機関を受診するようにしましょう。

「要再検査になったけど、特に自覚症状が無いから」「忙しいから」「そもそも検査結果をよく見ていない」「病気が見つかるのが怖い」などと受診を先延ばしにしてはいませんか?

そのような方は要注意です!

ここでは、健康診断の結果の見方や、自身の健康を管理する上で知っておくべきことをご紹介したいと思います。

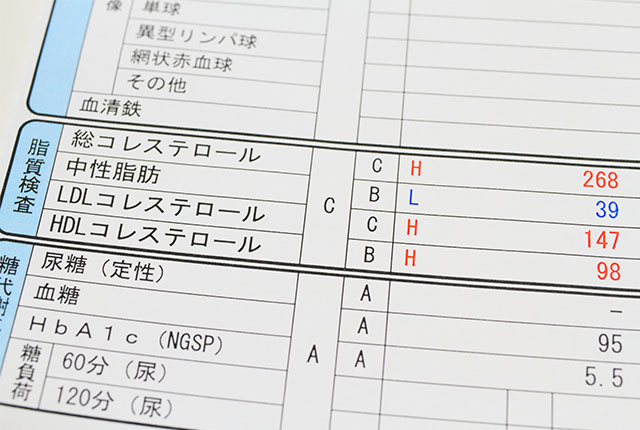

健康診断の結果判定は、項目ごとにアルファベットで記載されていることが一般的です。

区分は医療機関によって異なりますが、ここでは日本人間ドック・予防医療学会の判定区分を例としてお示しします。

| 判定区分 | 説明 | |

|---|---|---|

| A | 異常なし | 今回の検査の範囲では異常ありません。 |

| B | 軽度異常 | ごくわずかな異常が認められますが、日常生活に支障はありません。 |

| C | 要再検査・生活改善 | 軽度の異常がありますので、生活習慣を見直し、再検査を受けてください。 (Xヶ月後までになどと再検査時期が明記されていることが一般的です) |

| D | 要精密検査・治療 | 精密検査、または治療を受けてください。 |

| E | 治療中 | 現在の治療、または定期検査を継続してください。 今回の結果を主治医にご報告ください。 |

「要再検査」、「要精密検査」の違いを知っていますか?

「要再検査」「要精密検査」はいずれも、もう一度検査を受ける必要があるという点では同じです。

似た言葉ではありますが、それぞれ定義が異なります。

「再検査」とは、検査で異常が確認されたため、もう一度確認のために検査をしましょうというものです。

異常が一時的に出ただけなのか、それとも本当に身体の問題によって引き起こされたのかを調べます。

再検査の結果、異常が見られなかった場合は「一時的なものだった」と判断されます。

ただし、再検査でも異常が見られた場合には更に詳しい原因を調べるための「精密検査」が必要となります。

「要精密検査」とは、健康診断や人間ドックで見られた異常が、具体的にどのような疾患によって引き起こされているのか、治療が必要なのかを確認するための検査です。

精密検査の内容は異常がみられた検査項目や数値によって異なります。

病院や健診施設などで測定した血圧が140/90mmHg以上の場合、高血圧と診断されます。自宅で測定する家庭血圧では、それより低い135/85mmHg以上で高血圧とされます。

ほとんどの人で自覚症状がないにも関わらず、脳や心臓の血管が動脈硬化を起こし、脳卒中や心臓病、腎臓病などを引き起こします。放っておくとこのような重大な病気になる危険性が高まるため、健康診断で高血圧を指摘されたり、要精査など受診を勧められた場合は、速やかに受診しましょう。

中性脂肪値が高い、LDL(悪玉)コレステロール値が高い、HDL(善玉)コレステロール値が低い、これらのいずれかが当てはまれば、脂質異常症と診断されます。これらの脂質代謝異常が起こると脳卒中や心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症などの動脈硬化性疾患を引き起こします。動脈硬化性疾患は加齢、性別、家族歴以外に糖尿病、高血圧、喫煙、脂質異常症などが危険因子となりますが、脂質異常症はこのような動脈硬化の危険因子の中でも重要な因子です。

早期に介入することで動脈硬化性疾患の予防ができ、適切な治療により動脈硬化の改善も期待できます。

肝臓は、栄養分を分解・合成したり、余分な栄養分を蓄えたり、有害物質の解毒をしたり、消化吸収を助ける胆汁を生成・分泌するなど、生命を維持するうえで重要な役割を担っていいます。

肝臓の機能が弱まっていると、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、ビリルビン、アルブミンといった数値に異常が現れます。

肝臓の病気は、発症初期の段階では自覚症状がないことがほとんどです。当院では日本肝臓学会認定の肝臓専門医が、血液検査や超音波検査、CT検査などを通じて、詳しい原因を突き止めます。その上で治療が必要な病気なのか、日常生活の中でどのようなことに注意すればよいのかを確認することが大切です。

血糖値やHbA1cが高いという指摘を受けた場合、糖尿病や糖尿病予備群の可能性があります。「HbA1c」は血液中のヘモグロビンのうち、糖と結合しているものの割合を測定した値です。検査前の食事の影響を受けにくく、過去1~2か月の血糖値の状態を知ることができます。

糖尿病は放置すると神経障害、網膜症、腎症などの合併症を引き起こし、末期には失明したり、透析治療が必要となることもあります。さらに、糖尿病は脳卒中や心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症などの動脈硬化性疾患を引き起こします。健康診断などで早めに気付くことができれば、運動療法・食事療法で改善を図ることも難しくありません。

赤血球数、Hb(ヘモグロビン濃度)、Ht(ヘマトクリット) などの数値を測定することで診断されます。

鉄欠乏症は貧血の原因として特に多いものの1つであり、成人の場合、鉄欠乏になる最も一般的な原因は出血です。胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がん、大腸がん、女性では子宮筋腫などが原因の場合もあります。体内に出血がある場合には早急な治療が必要になってきますので、貧血を指摘されたら原因を調べるためにも速やかに受診しましょう。

※詳細は「便潜血検査で陽性だった」参照

便潜血とは、便に血が混ざっていないか調べる検査です。

最近は、ヒトの赤血球中のヘモグロビンという色素にターゲットを絞って検出する「免疫学的潜血反応」という方法が主に用いられています。この方法を使って検査すると、上部消化管(食道や胃や十二指腸など)からの出血の際には、消化液の影響でヘモグロビンが変性して検出しにくくなるため、大腸からの出血のみを検出できることになります。したがって、便潜血検査で「陽性」となっている場合は、大腸に何かしらの異常が発生して出血している可能性を示しています。

便潜血検査は主に大腸がんのスクリーニング検査(大腸がんなのかそうではないのかを振り分ける検査)として健康診断や人間ドックなどでよく使用されています。

便潜血検査で1回でも陽性が出た場合には必ず大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。

※詳細は「大腸カメラ検査」参照

※詳細は「医療コラム:胃カメラとバリウム検査、どちらを受けるべき?メリットとデメリット」参照

バリウム検査で何らかの病変が指摘され、要精密検査となった場合、診断のため組織を取る検査が必要となりますので、早期に、精密検査として胃カメラ検査を受けてください。

当院では鼻からの内視鏡検査や鎮静剤を使用した内視鏡検査も行っております。また、大阪市の胃がん検診にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

尿酸は体内でプリン体という物質が代謝される過程で生成されますが、最終的に腎臓や腸管から排泄されます。尿酸値が高くなる原因として、1つ目は体内で尿酸が過剰に生成される場合で、これはプリン体を多く含む食品やアルコールの過剰摂取が原因となります。2つ目は尿酸の排泄が不十分な場合で、腎臓の働きが悪いことや水分不足や利尿薬などの一部の薬剤が関与します。また、肥満やストレス、遺伝的要因も尿酸値を上昇させる危険因子になります。

尿酸値が高い状態を長期間放置していると、痛風発作を代表とする様々な合併症が引き起こされます。また、高尿酸血症は心血管疾患やメタボリックシンドロームのリスクを高めることも知られています。特に高血圧や糖尿病を併発している場合は症状が悪化するリスクが高まるため、早期の対応と予防が重要です。

尿たんぱくとは尿中に基準値以上のたんぱく質が排泄されている状態のことで、腎臓病の初期段階である可能性があります。

また、尿潜血は腎臓や尿管の悪性腫瘍(腎臓がんや膀胱がんなど)、尿路結石、腎炎などの可能性が考えられます。

尿たんぱく、尿潜血ともに正常であっても一時的に見られることもあるので、過度に心配せず早めに受診しましょう。

健康診断で「要再検査」や「要精密検査」と指摘された場合は、放置せずに速やかに医療機関を受診しましょう。病状の進行を食い止めるためにも、できるだけ早めに対応することが大切です。

「要再検査」、「要精密検査」の違いを理解し、自身の異常値に応じて、受診する病院や診療科を適切に選びましょう。 3〜6ヶ月以内の受診が目安ですが、異常値の緊急性によっては早期の受診が必要となります。

TOP